有的真菌会让水稻致病,有的却能通过共生促进水稻生长。水稻是如何趋利避害,在抗病的同时完成共生的?中国科学院分子植物科学卓越创新中心王二涛团队联合张余研究员、何祖华院士团队,发现了水稻免疫机制上的这一奥秘。

5月15日深夜,该成果发表于国际顶级学术期刊《自然》,它不仅揭示了植物识别区分共生菌与病原菌的分子机制,也为作物通过微生物高效获取营养奠定了坚实的基础。

作为世界三大主粮之一,水稻产量是国家粮食安全的基础。病原真菌侵扰、过度依赖化肥农药是我国水稻生产主要面临的挑战。因此,深入探索水稻免疫和共生的机制,提高作物抗病性和营养吸收,是农作物育种的重要方向之一。

丛枝菌根菌是一种能够促进水稻营养吸收和生长的共生菌根真菌,稻瘟病菌则会对水稻造成毁灭性病害,两者均属于真菌界,其细胞表面都覆盖着一种名为几丁质的多聚糖类物质。过往研究发现,在建立互惠互利共生关系时,共生菌根真菌会释放大量短链几丁质作为信号,通知植物为建立共生关系做准备;而病原菌则会极力避免几丁质分子的泄露,尤其是长链几丁质,以免被植物识别并激活免疫反应。

水稻细胞表面的关键受体蛋白OsCERK1能够辨别来自几丁质分子的信号究竟是免疫还是共生,并由此决定触发植物的共生或免疫反应。不过,这也需要一定监管——若受体OsCERK1触发的免疫反应失控,将引发过度免疫反应,虽然对病原体抵抗增强,但也阻碍了植物生长和与互惠菌根共生的建立。

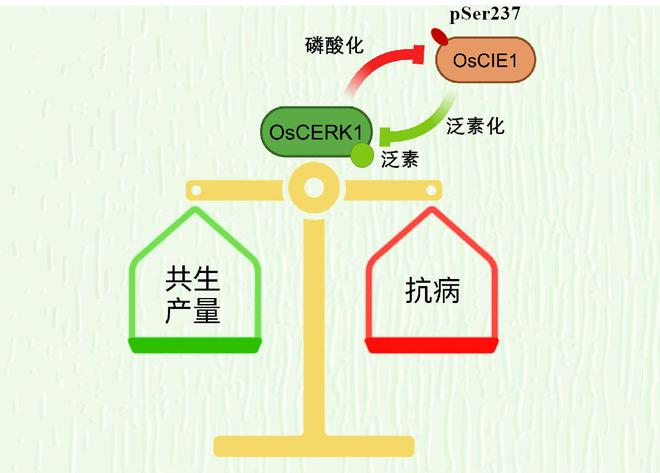

水稻体内是如何有效控制这种过度激活免疫反应的可能性的?这个谜团长久以来一直困扰着科研界。王二涛团队研究发现,一种名为OsCIE1的调控蛋白,能够为OsCERK1激酶的过度活跃,及时踩下刹车。

他们发现,在无病原菌侵染的时期,OsCIE1能够像刹车片一样,将一种名为泛素的小蛋白分子连接到OsCERK1蛋白表面,抑制OsCERK1的激酶活性,防止免疫过度激活。然而,当水稻面临病原真菌开云网页版 开云kaiyun入侵时,真菌细胞壁上的长链几丁质可迅速引发OsCERK1的激酶活性。

科研人员通过合作利用结构生物学方法,精确鉴定了控制OsCIE1松紧的关键位点Ser237——当Ser237位点被OsCERK1磷酸化修饰时,就会让刹车片失效,OsCERK1便可展现其威力,积极抵御外敌。而一旦Ser237位点不再被磷酸化,刹车片就会再次发挥作用,OsCERK1则恢复平静。

更有意思的是,在抵御外敌的同时,OsCERK1还能控制水稻菌根共生的建立。它使丛枝菌根真菌进入植物根系,并利用其发达的菌根网络,协助水稻更高效地吸收磷、氮等关键营养物质,促进水稻的生长发育。

该研究不仅阐明了植物协同调节免疫、共生和生长发育的分子机制,同时也为未来绿色农业生产提供了基因资源。据悉,利用该发现,研究团队的合作者育成了菌根共生新型水稻赣菌稻1号已在大田进行了首次栽种,可减少25%的化肥用量,抗病能力也有显著提升。